Candyman e la gentrificazione della black culture L’importanza della black ownership nel mondo dell’arte e della moda

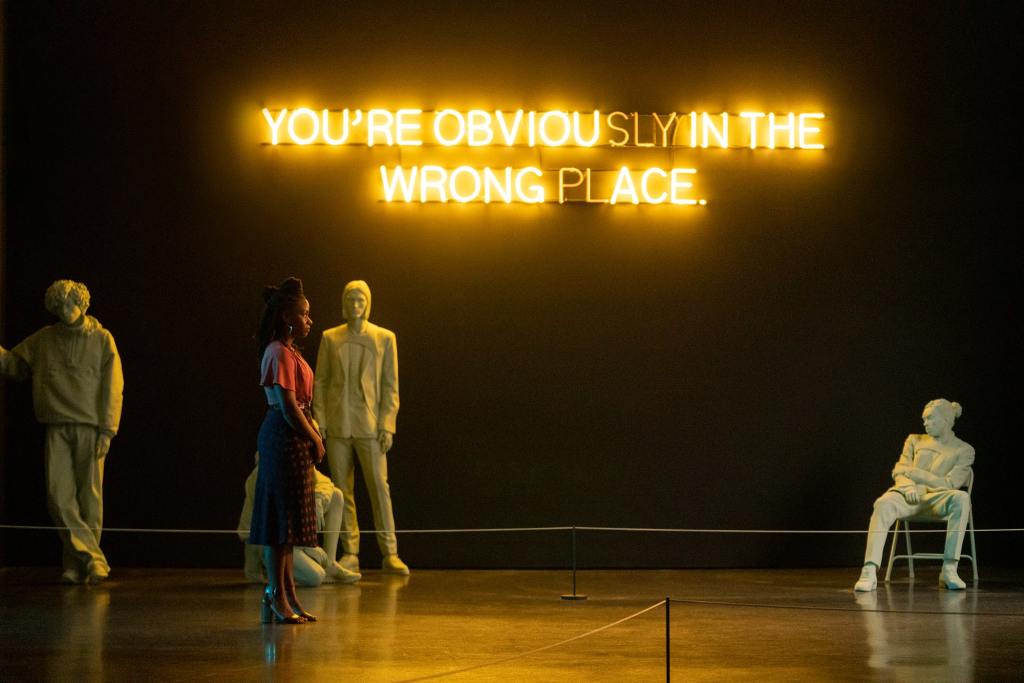

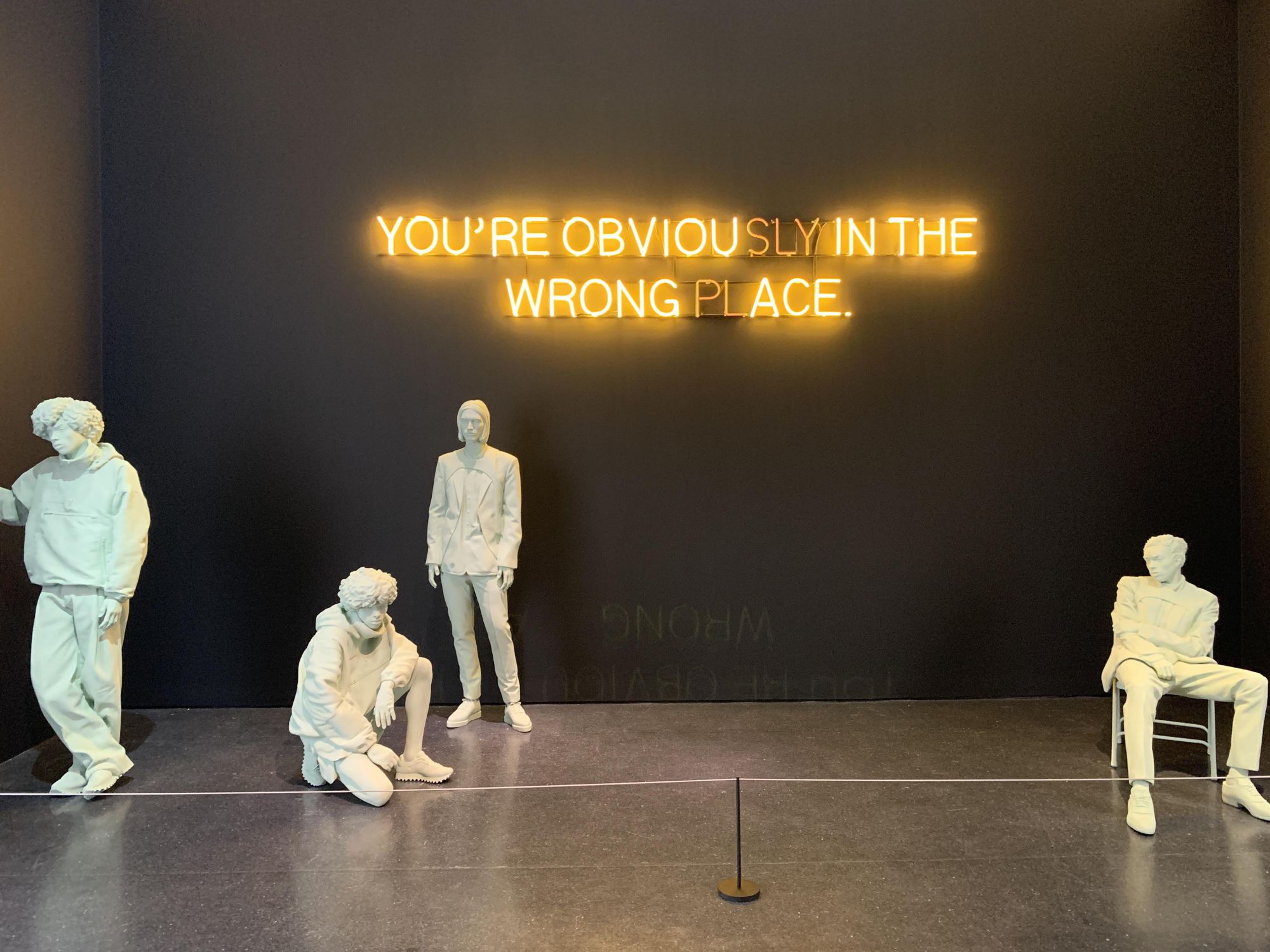

Cosa succede quando a gentrificare un quartiere sono gli afroamericani? Dove si posiziona l’arte nel processo di riappropriazione degli spazi? Cosa succede se si prova a utilizzare l’arte nera come commodities per aumentare il valore del proprio brand? Quando Brianna Cartwright, partner di Anthony McCoy - il nuovo protagonista di Candyman - e gallerista, viene invitata al MCA di Chicago per discutere di potenziali sinergie lavorative, finisce con il parlare di una possibile mostra del suo compagno davanti all’opera che forse più d’ogni altra ha rappresentato la gentrificazione dell’arte moderna: un gigantesco neon luminoso raffigurante la frase “You’re obviously in the wrong place”, parte dell'installazione di Virgil Abloh per la sua personale “Figures of Speech” tenuta proprio nel museo della sua città d’origine.

Questa scena offre una risposta abbastanza evidente a quelle domande, così come - più in generale - hanno fatto alcune delle cose successe in questi giorni tra cinema, moda e arte rispondono in un certo senso proprio a queste domande. A partire dalla storia del protagonista del nuovo “Candyman”, prodotto da Jordan Peele e diretto da Nia DaCosta, che prende “ispirazione spirituale” dal capolavoro dell’horror nero del 1992: Anthony McCoy è un giovane - non così giovane - artista nero, uno di quelli che veniva definito “la promessa dell’arte nera di Chicago”, trasferitosi da poco nel quartiere riqualificato di Cabrini-Green insieme alla compagna, che lavora come lui nell’arte e paga l’affitto per entrambi. Il film decolla quando Anthony, alla ricerca di ispirazione per una nuova mostra, si imbatte nella storia di Candyman, un uomo con un uncino al posto della mano destra che vendica i torti e la violenza subite dagli afroamericani.

In questo senso, l’attualizzazione di Candyman funziona perfettamente: inserito all’interno del black horror moderno - quello che origina con “Get Out” e di cui “Us”, “Lovecraft Country” e “Them” sono i migliori esempi - il film identifica l’orrore con il trattamento disumano subito da tutti gli uomini che nel tempo hanno preso le sembianze di Candyman. Il personaggio - che nella sua versione originale veniva interpretato da Tony Todd, che torna sullo schermo per questo adattamento - non è altro che una proxy per mostrare qual è l’origine della violenza. La stessa violenza che negli anni ‘80 e ‘90 ha preso d’assalto interi quartieri americani, che le istituzioni avevano volutamente trasformato in ghetti, salvo accorgersene quando oramai violenza e degrado avevano preso il loro posto. E’ in quel momento che comincia quel processo di rivalutazione che viene, spesso in maniera troppo semplicistica, definito gentrificazione: i vecchi edifici vengono abbattuti e ne vengono costruiti di più nuovi, moderni a prezzi contenuti. Quei prezzi attirano gli artisti che, con la loro presenza, contribuiscono a rendere il quartiere più desiderabile facendone inesorabilmente aumentare i prezzi. A questo punto sono i vecchi abitanti del quartiere a farne le spese, costretti dai crescenti affitti a lasciare il quartiere. È quello che è successo a Williamsburg, ad esempio, che Jay-Z racconta all’interno di “Dumbo”. E Jay-Z, come Anthony McCoy, è una delle risposte alla prima domanda: cosa succede quando a gentrificare un quartiere sono gli afroamericani?

Nia DaCosta, diventata la prima regista afroamericana a sbancare il botteghino, utilizza una critica d’arte bianca per rispondere a questa domanda, in una scena del film in cui, dopo aver demolito l’opera d’arte di McCoy, gli viene chiesto «non è questo che fate, voi?», lì dove quel voi riesce ad avere una doppia valenza, razziale e sociale. Ma quella stessa domanda è stata più volte posta anche a Jay-Z, reo di aver contribuito all’ìmborghesimento di Brooklyn ed essere diventato un ingranaggio della macchina capitalista - una delle cose di cui più si parlava al momento dell’accordo tra la sua Roc Nation e la NFL. Discorsi che appartengono pressappoco alla stessa sfera di quelli che hanno attraversato i media (e i social media in particolare) in occasione dell’ultima campagna di Tiffany & Co., che vedeva protagonisti i Carter’s e un quasi inedico dipinto di Basquiat, l’artista nero che più d’ogni altro ha rappresentato l’idea di arte nera che diventa una commodity. La gentrificazione si intrecciava all’idea di exploitation dell’arte nera, un concetto che va a braccetto con l’idea di «apprezzare la nostra arte, ma odiare noi» che in maniera molto didascalica si sente ripetere in Candyman.

Ma quindi cosa succede quando a gentrificare un quartiere sono gli afroamericani? Jay-Z credeva di aver dato una risposta abbastanza chiara alla domanda, nel freestyle dedicato a Nipsey Hussle: «gentrify your own hood before these people do». Quella frase non è piaciuta a troppa gente, dal Washington Post a Taiza Troutman attivista e ricercatrice alla Georgia State University, che in un’intervista disse: «la gentrificazione nera differisce completamente dalla proprietà nera, poiché quest'ultima di solito coinvolge le élite nere che usano la loro ricchezza e il loro capitale finanziario per garantire spazi e proprietà nella comunità che sono intenzionalmente usati in modi che migliorano gli standard di vita delle persone che già vivono nella comunità». Candyman non riesce ad andare così in profondità, provando a rilanciare queste questioni in maniera superficiale - nell'accezione positiva del termine - e finendo per lasciare che la cronaca, la police brutality e il resto fagocitassero quella che sembrava una delle questioni principali.

Il tema della black ownership era diventato centrale a seguito dell’ennesima riprova dell’uso eccessivo della forza della polizia americana contro gli afroamericani: l’omicidio di George Floyd. Il rumore mediatico - e l’incredibile boost che il movimento BLM ha ricevuto da esso - provocato aveva avuto come più immediata conseguenza social una lista infinita di attività “black owned” da poter supportare. Moda e streetwear avevano fatto lo stesso, mettendo per un periodo infinitesimamente piccolo al centro dell’attenzione i business black owned e i brand black owned. Lo stesso Virgil Abloh aveva realizzato una sfilata, nel centro stesso dell’alta moda bianca, Parigi, con un ballerino che indossa una t-shirt con il claim “I support young black businesses”.

Abloh, che viene costantemente definito come l’uomo che ha gentrificato la moda, aveva messo figurativamente in evidenza come fossero la black ownership e la “black-lead” la cosa più importante. L’arte nera ha d’altronde attraversato le stesse dinamiche negli ultimi anni, riuscendo solo di recente a entrare non solo nelle pareti dei musei, ma nei ruoli di curatela e nei board dei principali istituti d’arte americani. Che sia stata Brianna ad essere nel posto sbagliato - e cioè a cercare di sfruttare l’arte nera per trarne un beneficio sulla propria carriera, mentre la sua comunità aveva bisogno di lei - o la stessa black art? E cosa succede quando a gentrificare un quartiere sono gli afroamericani?