Non chiamate Uniqlo fast fashion Anche se i dati dicono l’opposto

Prima c’era stata l’ultravirale borsa luna, arrivata al primo posto sul Lyst Index nel 2023, poi l’intera linea Airism, fino alle collezioni annuali con J.W. Anderson. In pochi anni Uniqlo è passato dall’essere il simbolo del minimalismo giapponese a una powerhouse del sistema moda, con l’ambizione di scrollarsi di dosso l’etichetta di fast fashion. Alla fine del 2024 l’annuncio che Clare Waight Keller, ex direttrice creativa di Givenchy e Chloé, avrebbe assunto la guida creativa delle principali linee del brand, inclusa la nuova linea Uniqlo :C, ha segnato un cambio di passo radicale. Una mossa che può sembrare sorprendente, se si pensa alla distanza tra le Maison parigine e la produzione di massa di Uniqlo, ma che diventa comprensibile se inquadrata in due tendenze parallele: da un lato la crisi del lusso e la pressione crescente sui direttori creativi, dall’altro l’ascesa del marchio giapponese, intenzionato a diventare il più grande produttore di abbigliamento al mondo.

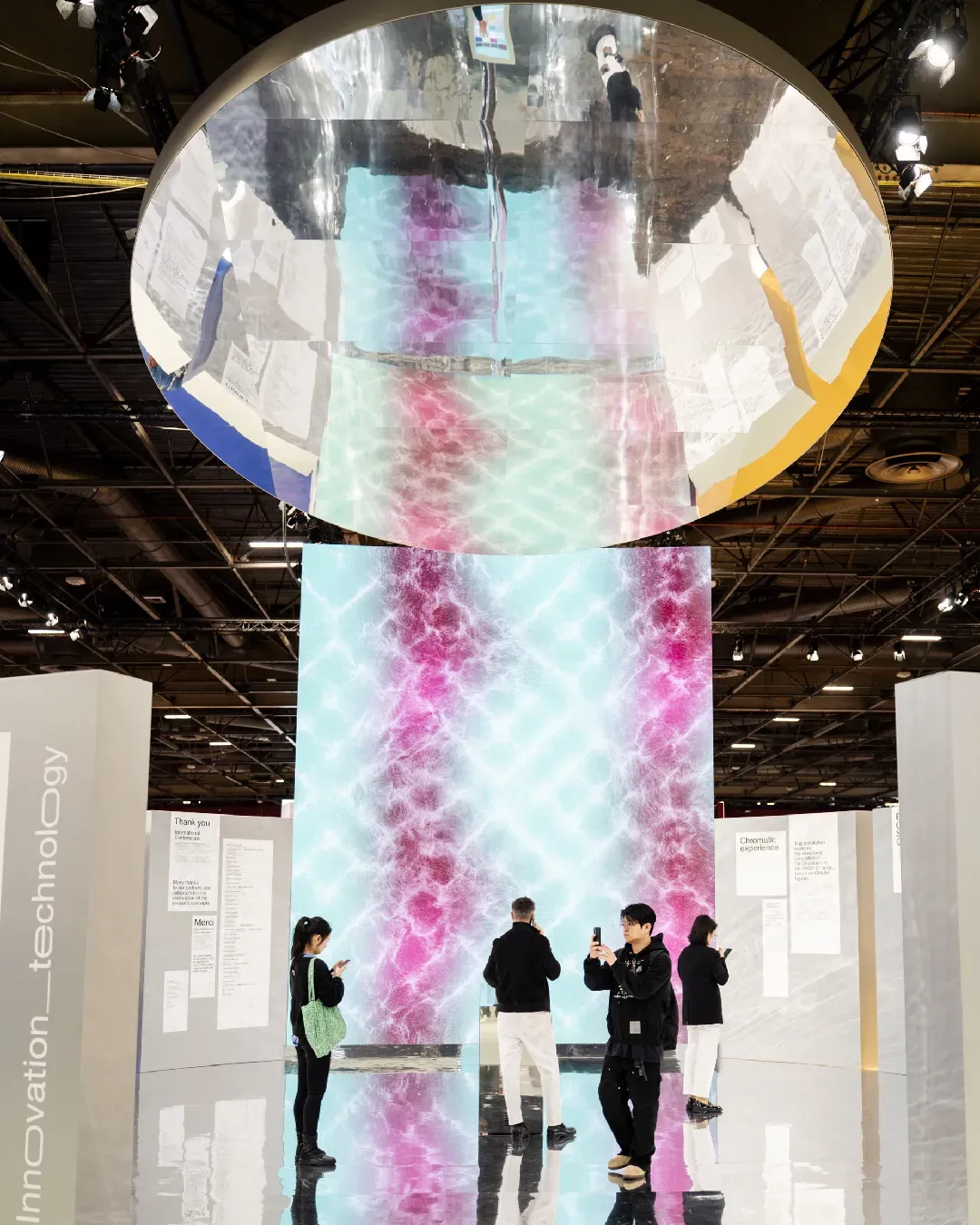

Come sottolineato in una recente analisi del New Yorker, Uniqlo non segue la logica effimera delle catene rivali. «Nessun logo, nessuna paillettes, nessun volant», ha spiegato Waight Keller, «nemmeno uno scollo asimmetrico». Se Zara, H&M e COS cercano di assomigliare il più possibile alla moda stagionale, Uniqlo punta su un’idea di “timelessness”, una filosofia che si traduce in capi essenziali, pensati per adattarsi a ogni corpo e ogni contesto, più vicini alla logica di un’infrastruttura culturale che non a quella di una collezione della stagione moda. È quello che l’azienda definisce LifeWear, un concetto volutamente vago e a metà tra branding e utopia, che presenta i prodotti come «vestiti che migliorano la vita delle persone» e che traduce l’ambizione del gruppo di farsi sistema culturale oltre che marchio di moda.

Uniqlo come brand del popolo

@dillafitya i love uniqlo #uniqlo #fashion #fyp @UNIQLO Indonesia original sound -

Di fatto, come si nota sui social, Uniqlo piace a tutti, ma proprio a tutti. Che possano essere quelli che vivono di quiet luxury, i maniaci del workwear giapponese, ma anche gli ossessionati del gorpcore e a tratti anche l’estetica opium, tra un Rick Owens e Chrome Hearts, usa i basics del brand giapponese. Waight Keller ha descritto come liberatorio il passaggio dall’alta moda alla progettazione per le masse: «Nella mia carriera non avevo mai lavorato su un modello più grande della taglia small. Da Uniqlo invece devo pensare a corpi reali, a bisogni generazionali, geografici, persino climatici». È questa “democrazia” del design la chiave del successo globale di Uniqlo, ma al tempo stesso il suo più grande paradosso. La produzione annuale supera centinaia di milioni di capi e seppur l’azienda rifiuti l’etichetta di fast fashion citando la durabilità e la sostenibilità “emozionale” dei suoi prodotti, resta innegabile che il problema ambientale risieda non nella durata dei capi, ma nel loro volume.

Sebbene il brand non riveli i suoi volumi di produzione, la crescita del gruppo conferma questa dinamica. Fashion Network riporta che Fast Retailing, la holding che controlla Uniqlo, ha chiuso la prima metà dell’anno fiscale 2024 con risultati in forte crescita: i ricavi consolidati sono saliti del 12% a 1,79 trilioni di yen (circa 11 miliardi di euro), mentre l’utile operativo è cresciuto del 18,3% a 304,22 miliardi di yen. L’utile netto è balzato a 233,5 miliardi dai 195,9 dell’anno precedente, spingendo le previsioni per l’intero anno a 3,4 trilioni di ricavi (+9,5%) e 545 miliardi di utile operativo (+8,8%). A trainare sono stati i mercati di Giappone, Nord America, Europa e Sud-est asiatico, mentre la Cina continentale si conferma la principale nota stonata, con un calo del 4% dei ricavi e dell’11% degli utili, dovuto in gran parte alla debolezza della domanda e alla difficoltà di adattare i prodotti alle grandi differenze climatiche regionali.

Tra utopia e realtà

i keep trying to swear off fast fashion but uniqlo has me by the throat

— rachel (@5i2ish) September 11, 2025

I risultati confermano che la forza di Uniqlo sta nella sua capacità di posizionarsi come infrastruttura universale del quotidiano, un marchio che veste tutto e tutti, dal cashmere a 99 dollari ai piumini termici, e che grazie a volumi giganteschi riesce a offrire un rapporto qualità-prezzo difficilmente replicabile. Allo stesso tempo, però, emergono i limiti di un modello che vive della contraddizione tra la retorica della durabilità e la realtà di una produzione industriale senza freni. Definirsi “l’opposto del fast fashion” funziona sul piano comunicativo, ma rischia di nascondere il fatto che il problema non è la qualità dei capi bensì la scala con cui vengono immessi sul mercato.

Il paradosso è che ogni nuovo miliardo di fatturato, ogni nuovo mercato conquistato, rafforza l’idea che la sua forza risieda nell’essere ubiquo e intercambiabile, ma allo stesso tempo avvicina il marchio al rischio di diventare il simbolo di un nuovo tipo di fast fashion, meno appariscente ma altrettanto invasivo. Il futuro del brand dipenderà dalla sua capacità di trasformare il proprio potere industriale in una forma di responsabilità concreta, andando oltre gli slogan e affrontando il nodo che tutte le grandi aziende dell’abbigliamento evitano, come coniugare crescita esponenziale e sostenibilità reale. Anche perché diventare il principale manifattore al mondo non è sinonimo di successo etico, come dimostra Shein.